| 您当前的位置 : 天津河西 >> 善忆河西 >> 非遗传承 |

| 何以中国丨档案里的非遗故事第五期:女红布雕技艺 发布时间:2025-09-10 |

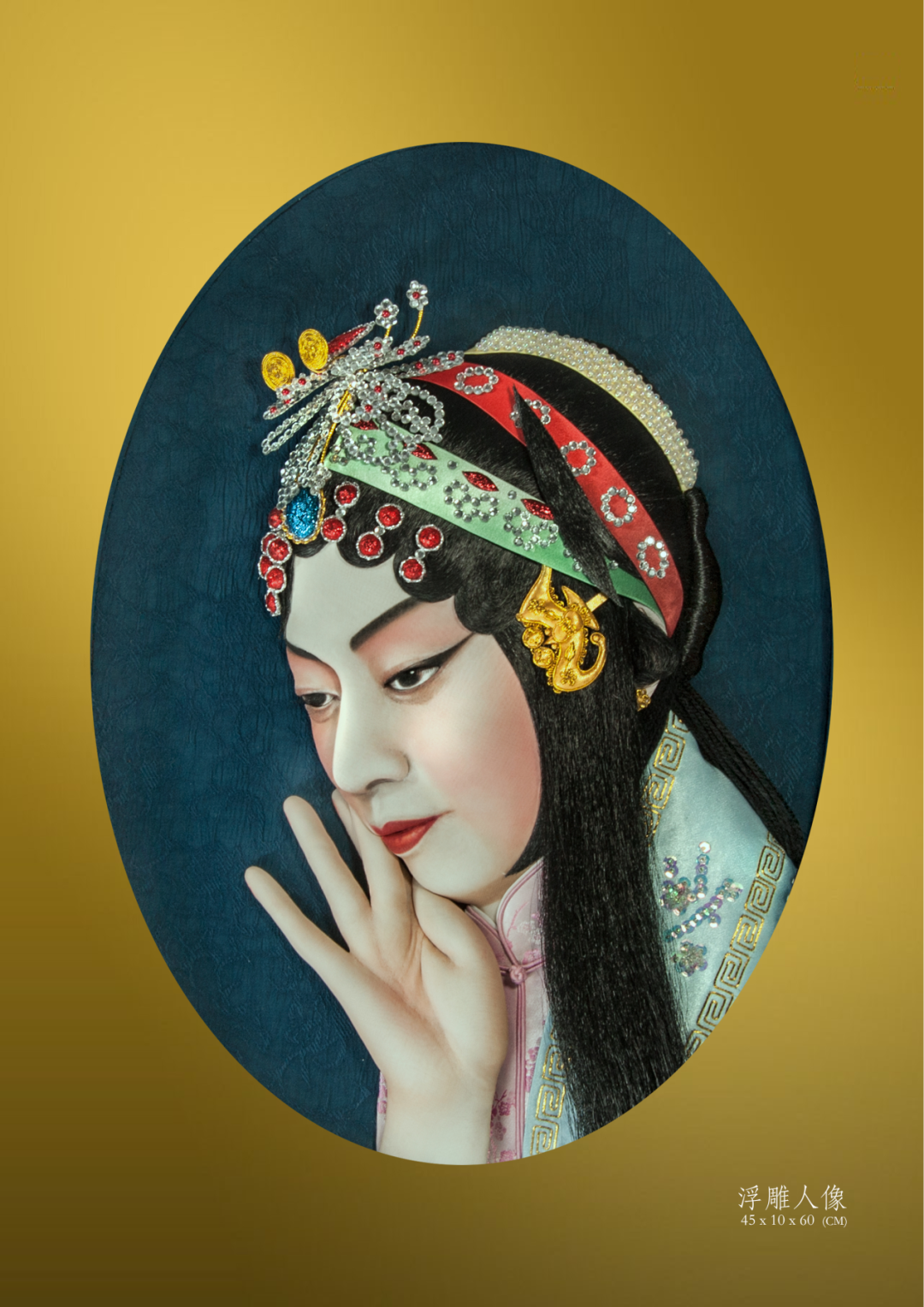

【档案里的非遗故事】习近平总书记指出:“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。”党的十八大以来,习近平总书记高度重视非遗传承工作。特别是春节及北京中轴线的申遗成功,点燃了非遗传承的火焰。为此,河西区文化馆与区档案馆共同打造推出线上栏目“档案里的非遗故事”。 此次合作以档案为媒,以非遗为介,通过挖掘河西文献中的非遗记忆,用原始史料的视角重新讲述传统技艺的传承脉络——那些藏于卷宗里的匠人笔记、记录在胶片中的工艺流程、封存在文献里的传承故事,都将在此一一呈现。栏目将带领观众翻开档案长卷,聆听泛黄纸页间的非遗回响,在档案的记载中感受传统技艺的温度,在历史脉络里读懂非遗文化的厚度与广度。我们期待以档案为钥匙,打开非遗历史的大门,让更多人通过这份跨越时空的文化对话,成为非遗的守护者与传播者,让古老技艺在档案的见证中焕发新的时代光彩。本期为第五期。 女红布雕技艺 女红布雕技艺是近代天津地区民间美术的重要组成部分,亦是全国民间美术领域的一个全新项目门类,目前主要分布于京津冀地区,影响力已辐射至全国乃至海外。其历史渊源可追溯至专为宫廷和官宦士绅提供专业女红加工的技艺,最初以家庭作坊模式承接各类绣服、绣鞋等纺织生活用品的订制,同时兼制贴画绣屏等陈设装饰品。在传承过程中,家庭成员均参与其中,依据各自所长分工负责绘样、剪裁、针线等工序。该技艺凭借超群的做工、高雅华美的风格、不断推陈出新的作品以及对原创的重视,成为当时家族的重要经济来源,支撑着相关技艺与家族作坊的延续和发展。  布雕作品《花好月圆》 在代表性传承人常诚近四十年的不懈努力下,他通过回忆整理、研究实践,创新技艺技法,实现了三维空间艺术造型,使作品达到栩栩如生的效果,其创作的女红布雕作品多次荣获中国民间文艺最高奖“山花奖”金奖等多项荣誉。天津文史馆时任馆长崔锦为其命名“布雕”,冯骥才先生亦亲题“布雕常”。常诚本人还获得联合国教科文组织授予的“民间工艺美术大师”称号以及天津市“德艺双馨文艺工作者”称号。其中,布雕作品《花好月圆》斩获第二届天津市旅游纪念品大赛创新奖。 女红布雕技艺的选材工艺 女红布雕技艺以纺织品材料(泛称“布”)为原料,充分利用布料的颜色、质感、弹性、张力、韧度、垂度等物理特性作为造型构成的基本元素。创作过程中,既运用针、线、剪刀等传统缝纫工具,又在技巧上大胆创新突破,进一步发展并丰富了艺术创作语汇。准确与精细是布雕艺术造型过程的核心要求,而将三维物体的表面进行二维展开是布雕造型的首要步骤,这一步骤要求对每一块材料的纤维经纬角度都进行认真的计算与设计,以实现最为精准的艺术表达。 在材料连接与组合方面,常采用拼缝、疏缝、叉缝、驳针、环针、锁连等技巧;同时,辅以开缝、归拨、订缝、挑针、卷针、包镶、填充等手法,巧妙锁定作品造型的立体空间构成。最后,通过稍作色彩的点画与润染,达到画龙点睛的效果。无数观赏过常诚布雕艺术作品的人,都由衷赞叹其“巧夺天工,天衣无缝”的造型技巧。  布雕作品《牙雕》 对于布雕原料的选择,传承者强调“物尽其用”,即最大限度发挥棉、麻、毛、丝、涤纶等不同纺织品材料的自身特性,以及平针、罗纹、编链、提花、衬垫等不同纺织工艺的技术特点,为艺术造型服务;同时更注重“小材大用”,充分凸显一丝一缕、一经一纬在不同艺术情景和造型设定下的灵活应用。极为丰富绚烂的纺织材料与常诚数十年扎实的艺术实践经验相结合,为布雕艺术创作提供了不竭动力,也使布雕的艺术表现力突破了传统单一材质立体造型艺术的局限。 女红布雕技艺的艺术形式 女红布雕技艺的创作主题是天津文化风貌的缩影,其艺术境界可概括为“用纺织品塑造生命”。作为现今为数不多能突破传统桎梏,让传统技艺在新时代焕发新魅力的非遗形式,女红布雕的传承与创新具有重要意义。现阶段,传承人主要专注于女红布雕艺术品的设计、制作、销售、宣传、展示、交流、传承、复制以及馆藏文物维修等工作。 女红布雕技艺有别于民间日常的制衣、制鞋、染整等工艺,其精妙之处在于通过秘不外传的绝技,将司空见惯的普通纺织品材料塑造出胜似牙、木、泥、骨、瓷等硬质材料的表现效果,作品质感不仅形似,更有神似。现存的大量实物作品足以证明,即便以最为挑剔和审视的眼光来看,也难以相信眼前的艺术效果是由纺织品材料创作而成。由于技艺技巧极为精妙,学习过程需要长时间的口传心授,手把手相传成为目前唯一的传承途径。  布雕作品《梅兰芳》 目前,女红布雕已形成以“布雕常”为品牌核心,以天津民协布雕专业委员会为组织基础的发展格局,通过收徒亲授(现有亲传弟子多人)、巡回展览(足迹遍布全国、港澳地区及欧美)、现场传习(走进老年大学、社区中小学等,触达人数超数千人)、网络传播(触达人次达数十万)、建立基地(与近代历史博物馆合作)等多种方式,实现了活态非遗的有效传承。国内外媒体已数十次对女红布雕进行专题报道,其作品被多家博物馆收藏,还曾作为达沃斯世界论坛等重要场合的礼品,成为继“老三绝”之后,天津一张全新的文化名片。其中,代表作品布雕人像《梅兰芳》(创作者常诚),尺寸为45×10×60厘米,是女红布雕技艺的经典之作。 女红布雕技艺的特色 女红布雕技艺的特征可概括为“三绝”: 第一绝:选材绝妙:以棉、麻、毛、丝等各类纺织品为原材料,布雕艺术充分利用布料的颜色、质感、弹性、张力、韧度、垂度等物理特性,将其作为空间造型的基本元素,为作品奠定良好的物质基础。 第二绝:技艺绝巧:在完整延续传统女红技艺的基础上,进一步发展并丰富了艺术创作语汇。创作过程中特别注重前期的精密设计,准确掌握面料的经纬方向(丝流),并凭借独特的感知驾驭各类技艺技巧,因此该技艺长期以来一直是家传秘技。通过这些技艺,能使平面二维的布料产生臃肿、缩皱、起伏、凹凸等三维形变,满足立体造型的需求。这一过程不仅是用纺织品进行空间造型的创新,更是以布料实现三维艺术造型的突破,完美融合了传承与创新。 第三绝:艺术绝美:女红布雕技艺不仅技术难度高,艺术价值更为突出,其艺术效果达到“用纺织品塑造生命”的境界,赋予作品鲜活的生命力。同时,作品材料轻盈且耐摔碰,以“软质雕塑”的独特形式填补了国家相关艺术领域的空白,已获得多项国家专利,被专家誉为中国乃至世界独一无二的艺术形式。 代表性传承人 常诚,受家庭艺术氛围影响,自幼随母亲学习布艺技艺,并将布雕技艺发展至极致,在国内外产生重大影响。他现任天津民间艺术家协会布雕专业委员会会长,其创作的作品曾获中国民间文艺最高奖“山花奖”金奖。在传承与挖掘过程中,常诚不断提升中华布文化的内涵,使女红布雕技艺的技巧与审美境界迈入大雅之堂。他本人多次荣获国家级、天津市荣誉称号,在国际上也享有极高声誉。作为天津民协布雕专业委员会会长,常诚积极吸纳女红布雕爱好者成为协会会员,常年在天津市多所老年大学、市民学校、中小学开展现场传习活动,参与人次达数千人;同时举办女红布雕作品竞赛,收集到百余件活态传承人的技艺作品,为技艺传承注入活力。  女红布雕技艺第三代代表性传承人常诚 现代的女红布雕技艺在传承人手中愈发精湛,作品栩栩如生、活灵活现。其布雕艺术作品多以讴歌万物的多彩与生命的灵动为主题,造型结构不拘一格,兼具动态与静态之美,既有着写实风格的逼真肖似,又蕴含写意风格的挥洒恣意。多年来,传承人创作的布雕艺术品广受观者赞许、鉴赏者青睐与专家肯定。目前,布雕艺术的造型技巧已获得多项国家专利,第三代传承人常诚本人还被授予“首创纺织品雕塑”的基尼斯纪录。 该项目于2022年列入天津市非物质文化遗产代表性项目名录。 |